答えのない問い

とある深夜の病棟。その廊下の真ん中に空色の髪の少女型アンドロイド、セレアが立っていた。彼女の背後、廊下の突き当りには個室があり、同級生の女子、ヒガンが眠っている。

ヒガンは以前から親族に『寝たきりになるくらいだったらポックリ死にたい』と話していた。そしてつい先日、交通事故で脳を打ち本当に寝たきりになってしまった。時折目を開き虚空に向かって唸るだけで、手も足も動かせないありさま。脳に酸素が長いこといきわたらなかったのが原因だったらしいかった。

彼女の両親が依頼したのだろうか。自殺志願者を安楽死させることを使命としている解剖鬼の手紙が、彼女の寝台から発見された。手紙には安楽死予定日が書かれていた。

そして、ヒガンの安楽死予定日である本日、セレアは解剖鬼の手から友達を守るため、病院に参上したのだった。

個室の窓は全て塞いだ上、ドローンを飛ばし偵察させている。正面突破、つまりセレアをやり過ごすこと以外に、ヒガンの病室へたどり着く術はないはずだった。

肉体が液体金属で構成されているセレアに、いかなる物理攻撃も効果はない。四肢を刃物に変形させる程度はお手の物で、さらに、飛行ユニット、ガトリング砲、ミサイルランチャーを搭載している。普通に考えれば解剖鬼に勝ち目はない、はずだった。

突如、暗闇の中で何かが光り、破裂音がした。瞬時にレーダーによる索敵機能が麻痺する。

「不意打ち!?」

まず足音が聞こえた。次に暗闇の中に、さらに濃い人型の闇が浮かび上がった。月光に照らされたペストマスクと黒のレザーコートのシルエットを見て、セレアは確信する。解剖鬼だ。以前出会った時とはまるで違い、この世のものとは思えぬ異様な気配を身にまとっている。たとえるなら死の気配としか形容しようのない、そんな気配だった。

右手をガトリング砲に変形し構える。弾丸を射出しようとした瞬間、気づいてしまった。気絶したナースを人質に取っている!

「卑怯もの! 正々堂々と――」

「知らん言葉だ」

乾いた銃声が言葉を遮った。続いてもう一回。

すぐに違和感に気づいた。動けない。両足が凍りついている。スペクター式冷凍銃だろうとセレアは推測した。左手を盾型に変形させて前へかざす。何とか追撃の凍結弾は防げたものの、左肘から先が動かなくなった。

凍らされてしまったら、それは当然液体ではない。液体金属としての特性は失われてしまう。

「ぐっ」

その後、闇の中で何かが光り、飛来した。それが解剖用メスと気づいた時には、足が砕け、折れていた。立っていることができず、床に倒れた。それでも前を向いて、目の前の化け物をにらむ。

どこまでも暗くよどんだ声が、ペストマスクの内から響いた。

「閉所かつ攻撃したら民間人の巻き添えを避けられぬ環境に加え、通信によるバックアップも封じた。その上で足を失った今、お前に勝ち目はない」

「勝ち目があるかないかを決めるのはお主ではない。わらわじゃ!」

右腕を動かそうとした瞬間、一瞬の冷たさを最後に感覚がなくなった。四肢を凍結され、身動きが取れない。

「やっ……やらせぬぞ! わらわの大切な友達を、ヒガンちゃんを、殺されてたまるか! まだ、ヒガンちゃんは呼吸をしている。生きようとする意志があるのじゃ!」

「それはお前たちのエゴだ。脳の大半が死に絶え、動けず、物言えず、ただ苦痛や空腹に唸るだけの状態で生き続けることを、本人が望んでいると思うか? 呼吸しているからと言って、生を望んでいるなどと、本気でのたまうつもりか、セレア。お前をはじめ家族や親族、友達や親友の都合で、本人の意思も考えず、自分勝手に延命するのが正義であると、本気で思っているのか?」

こちらの気勢を削ぐ相手の策略とわかっていても、なお言葉が胸に突き刺さる。反論が思い浮かばない。その上、動くのはもはや頭と口だけだった。

それでもセレアはあきらめない。友達が目の前で死ぬのを黙ってみているわけにはいかない。セレアは必死に学校の授業の内容を思い出し、何とか言葉を紡いだ。

「待ってくれ! まだもしかしたら――」

「死んだ脳に効く新薬が開発されるかも、など馬鹿げた話を振るつもりか?」

「うっ……」

「そんな物質が発見されていたらマスコミがとっくの昔にはやし立てているだろう。まぁ、明日その革新的な物質とやらが発見されたとしても、新薬が認可されるには最低でも九年かかる。人体実験扱いで犯罪になるのを覚悟で試験中の薬品を使う手もある。もっとも、そんなものはこの世のどこにも存在しないが」

解剖鬼は歩みを止めない。一定の歩調でゆっくりと、しかし確実にヒガンの病室へ近づいている。心がざわつき、気が気でない。思考は空転を繰り返す。

「ええい、とまれ、とまれ、とまるのじゃ!」

もう一刻の猶予もない。セレアは目の前を通り過ぎようとする解剖鬼へ、自分の考えをそのまま口にした。

「わらわや、ほかのみんなは、ヒガンちゃんが生きているという事実だけで希望を持てている。あやつにどれだけの人が救われているのか、そなたにはわからんのか? 何もできずともヒガンちゃんには生きる意味も価値があるのじゃ!」

セレアの決死の言葉。

「本来、原初のバクテリアに産まれた理由がないように、人に生きる価値などない。命に意味や価値を付与するのは人であり社会だ。お前が言う生きる価値、即ち他者貢献とは社会が決めたまやかしに過ぎない。社会の意向によって命の扱いを決めるなど間違っている。命の使い道は持ち主である本人が選ぶべきだ」

口調は静かだったが、その言葉からは確固たる信念が感じられた。解剖鬼は何を言っても歩みを止めないことを悟り、泣きそうになる。

「待ってくれ! じゃが、あやつは……あやつはわらわを機械扱いせず一緒に遊んでくれた。宿題も手伝ってくれたし、修学旅行の部屋も一緒だった。まだ、そのお礼すら言えていない。だから!!」

「人は人と関わる中でしか生きられぬ以上、愛別離苦は避けられん。満足するような死に別れなど、あるはずがなかろう」

解剖鬼のブーツがセレアの頭を跨ぎ、背後へ消える。

「なんで、なんで、努力家でみんなから慕われていたのにヒガンちゃんがこんな目に……。こんなの不公平じゃ……」

「人生とは不条理なもの。努力しない人間は決して報われないが、努力したからと言って必ず報われるわけでもない。これが現実であり、人生というものだ。だからこそ、生きることは苦痛であり、死こそが安らぎなのだ。事実を受け入れろ、セレア。それが無理なら患者として私の元へ来るといい。いつでも歓迎しよう」

今のセレアには背後から聞こえる死の足音を聞くことしかできない。歯を食いしばり、必死に何かを吐き出そうとするが、出るのは嗚咽と涙だけだった。

--

電気の光で目がくらんだ。見慣れない天井が見える。周囲を見回すと、簡素な小灯台とキャスターが付いたテーブルが目についた。四方をカーテンで囲まれており、それ以上のことはわからない。

「病室……? いや、保健室か?」

つぶやいた瞬間、カーテンがバッと開かれた。頭上から見慣れた少女が覗き込んできた。

「セレアちゃん、起きたの! よかった!」

「ヒガンちゃん? わらわは一体……」

「体育の授業中、熱暴走……じゃなかった、熱中症で倒れたの覚えてない?」

「覚えとらんのぉ。まあ何がともあれお主が無事でよかった」

ヒガンが不思議そうな表情をする。

「なんでセレアちゃんが私の心配をするの? 顔色もまだ青白いし、もう少し休んだほうがよさそうね! じゃ、タニカワ教授呼びに行ってくるから!」

手を振って彼女を見送りながらセレアは思う。もし、わらわがこのまま目覚めなかったら、タニカワ教授やヒガンはどうしたのだろうか。解剖鬼のように安楽死を強行するのか、それとも自分が選択したように延命し続けるのだろうか。

「いったい何が正解なんじゃろうか」

セレアの問いは、部屋の中で空虚に響き、消え去った。

セレア・エアリスの茶番

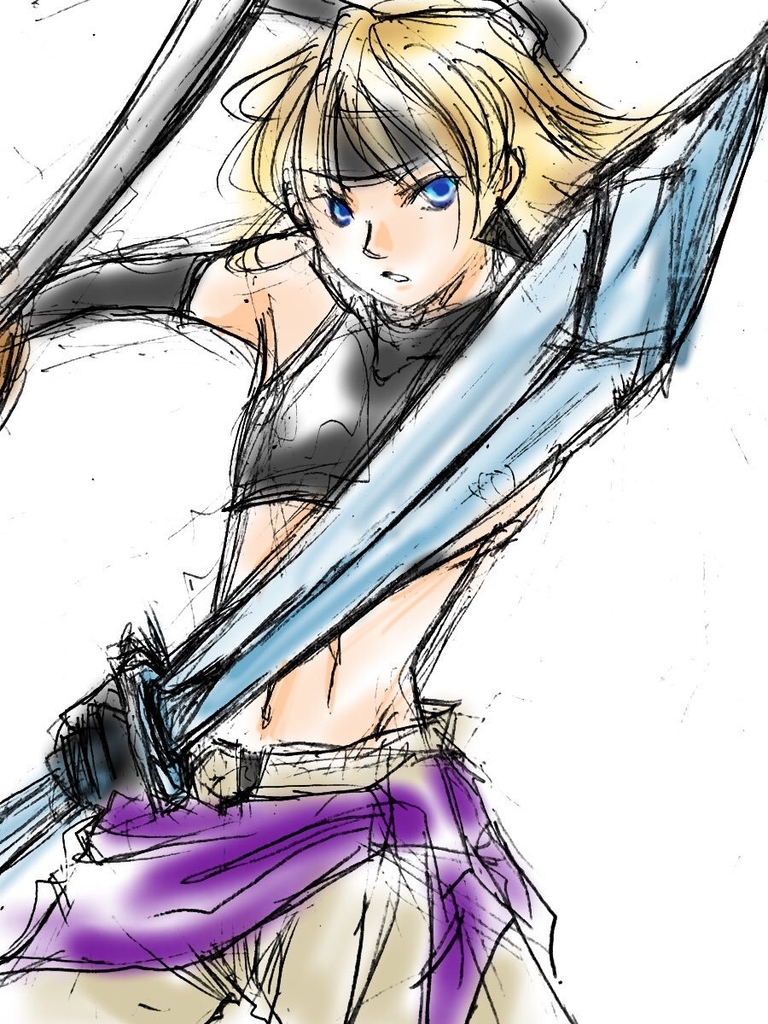

見上げても頂点が見えないほどの巨塔が等間隔に立ち並んでいる。蜘蛛の巣のように架けられたガラスの連絡橋。手すりはないが、その道幅は車が数台通れそうなほど大きい。暗い空には緑のオーロラが漂っている。ここはカルマポリスのワースシンボル最新部。

そこで向かい合う二機。

片方は純白のウェディングドレスに身を包んだ少女だった。天を思わせるような髪、あどけない顔に似合わぬ左目の切り傷。そして右腕の剣、左腕のガトリングガン。背中にはステルス戦闘機を彷彿とさせる飛行ユニットが装着されている。

もう片方はオオカミのような姿だった。頭の上から三本の角が生えており、背には飛ぶのには小さすぎる翼。そして体側面には歯車がついている。

「セレア・エアリス。手に持つ菓子を置いていけ」

「なぜ、わらわの邪魔をするのじゃ!」

「知れたこと。我が望みはただひとつ。闘いの中に生き、闘いの中で死ぬこと」

「奪うために戦うのではなく、戦うために奪おうとするのか」

セレアに対して、狼に似た頭をゆっくりと下げた。

「我にとって闘うことが、お前にとっての愛や友情。闘争こそが我が快感。脳裏に住み着く亡霊どももお前を倒せと慟哭している」

戦うしかない。ガトリングガンをルナリスに向け、睨む。相手は対国兵器。だが、勝てない相手ではない。どんなに凄まじい機械であろうが弱点は必ず存在する。

「わかった。ならばわらわは全力で答えよう。お主の、想いに!」

にやり、と笑みを浮かべたエアライシスが光輝いた。呪詛を伴う閃光にセレアは思わず目をしかめた。

「我が力は進化する! 《オーバーロード》! 見よ、そして恐怖せよ! これこそが我が真の姿」

光が弱まり現れたのは竜だった。六つの目、上下の顎から伸びた角。こめかみから歯車のような機関。蛇のような口からは呪詛が漏れる。大樹よりも強靭な四肢に、動かすだけで強風が吹き荒れる両翼。

犬歯が身長ほどもあるその圧倒的な強大さにセレアたじろぐ。

「ルナリス・ドラゴンじゃとぉ!? まてまて、それはいくらなんでも無理じゃ! 狼なら、狼ならギりいけるけど! 竜の中にお主の魂はいくらなんでも......おい、嬉しそうな顔でバリア張りながら町ひとつブッ飛ばすエネルギーをチャージするな!」

セレアがわたわたしている間に両翼と口に赤黒いエネルギーの球が集束する。

「さらばだ。歴戦の友よ! 《超呪導三連砲》!」

十メートルを越える光線が炸裂。赤黒い光線は町の呪詛エネルギーを供給するワースシンボルを貫き、町ごと吹き飛んだ。途方もない爆発で産まれた雲に、文字が浮かぶ。Happy B......

「のっ、のじゃ! 爆発オチなんていやなのじゃぁぁぁぁ!」

ばさっと布団から飛び起きたセレア。もちろんパジャマ姿だし、手にガトリングガンがついている訳がない。

「のじゃ......。なんたる古典的なオチ。わらわの夢とはいえもっとマシな展開にならなかったのじゃ? あー、ペットの夢をふと見て枕を濡らす人の気持ちがわかったきがするのぉ。それにしても、あやつは何を奪おうとしてたのじゃ? 菓子類だった気がするが」

セレアは目を擦りながらカレンダーを見て愕然とした。

「バレンタイン!? あ、チョコ作り忘れたのじゃ......」

ぶんぶんと首を振るセレア。

「......いいや! 仕込みは終わっている、あとは仕上げだけじゃ。いまはまだ早朝、今から頑張ればまだ間に合う。くっ、まさかあやつに助けられるとは」

結局チョコは間に合ったが、午後の授業で爆睡したセレアであった。

剣士再来

俺は『水属性』の魔法だけでもまだ不完全だ。俺の故郷では成人にあたる十歳までに『精霊』を使役するんだが、俺は十歳になっても精霊が顕現しなかった。でも、俺らの一族で精霊を使えるのは当たり前だ。それができなかった俺は、追い出されるように故郷を出た。

俺に居場所などなかった。

当てのない孤独な旅路。頼れる人間も、心休まる家もない。魔物の群れと戦う日々。自分の力だけが頼りだった。人と関わろうとは思わなかった。一番信頼していた存在に突き放された心の傷は、とてつもなく広く、そして深い。

精霊を見つけるための終わりなき旅......その途中でたどり着いたのがコードティラル騎士団......後に自警団となる組織だった。『あいつらならこんな俺でも受け入れてくれるかもしれない』って、そんな運命めいたものを感じた。実際、あいつらは偏見や先入観なく物事の本質を見抜く『目』と、受け入れるだけの『器量』がある。......それでも、ふとしたときに思う。一族の力すら満足に使えない俺は、本当にみんなの役に立てているのかと......

だからこそ、この場を死守しなければならない。それができるのは今、俺だけだ。

―――

バトーはフェリスがいないか確認する。もう、彼女の姿は見えなかった。

左手の掌に右手で魔法の陣の様なものを描きながら呪文を唱え始める。

<......水よ......我が手に集いて刃と為せ......>

左掌に水筒の水を少し垂らす。水が落ちた瞬間、陣が輝く。それを収める様に上から右手を重ね、バトーは最後の詠唱を紡いだ。

<出でよ、我が聖なる刃『氷斬剣』!!>

バトーは上から重ねた右手を、左手の平から 何かを引っ張り出すように動かす。すると、その手の平から剣の形をした水が右手に引かれて出現し、そのまま1本の剣になってバトーの右手に収まった。二刀を構えてバトーは叫ぶ。

「仲間が殺されて悔しいか?」

地響き。

「血を浴びている俺が憎いか?」

盛り上がる地面。

「なら、かかってこい!」

夕暮れの中姿を現した百足。先程よりも巨大な影が草原に延びる。相対する影はあまりにも小さい。だが、小さな影は臆することなく強大な敵と対峙する......はずだった。

「ハッ、もういいんだよ虫コロがッ!!」

百足の首が飛んだ。胴体がしばらくのたうち回ったあと、自分が死んだことに気づいたのか動かなくなった。

「誘き寄せんのに苦労したわりにあっさりと死にやがって。まぁ、それはそうとして」

「まさか、お前の仕業だったとはな......」

「仲間を守りながら戦うとか、相変わらずお人好しだなぁ、女顔! 本当は一人でいた方が気楽な癖によぉ! シャーハッハッハェ!」

バトーは「誰が女だッ!」と叫びたいのを口をへの字にして我慢して声の主である青年を見る。ボサボサの黒髪につり上がった眼光、頬が裂けるのではないかと思うほどの残忍な笑み。そして何より特徴的すぎる笑い声。見間違えるはずがなかった。

アルベルト=グズラット。かつてバトーを敗北寸前まで追い詰めた外道大剣士。暁に照らされた鎧に血痕が見えるのは決して見間違いではないだろうとバトーは思った。

「俺は強くなるために何人もの裏社会の奴等を葬ってきた。だが自警団! お前らほど俺をたぎらせた奴はいねぇ!」

「何でそこまで力を求めるんだ」

「一度俺に勝ったことに免じて教えてやる。俺は生まれ育った村からナマクラを持たされて追い出された。強すぎる呪詛が災厄を喚ぶ忌み子だってよぉ! その時誓ったんだ。最強の剣士になって己の剣一本で村を滅ぼしてやるとなぁッ!」

大袈裟に手を広げて笑うアルベルト。

バトーは一瞬硬直した。自身の境遇とアルベルトの境遇が意外なほど似かよっていたからだ。だから苛立つ。腹が立つ。まるで自分の醜い影を見ているかのような錯覚を覚えたからだ。

「もしお前が負ければ俺はシルディを拐う。シルディを餌にしてクォルやクライドをおびき寄せ、この剣の染みにしてやる! お前の居場所という居場所を全部どぶに捨ててやる! どうだ? 少しは本気を出す気になったか?」

「お前、正気か!?」

「俺はお山の大将を一方的になぶるのが好きだが......本気になった強い奴とお互いに全力で殺りあうのはもっと好きだからなぁ! そのためだったらなんだってするさ! シャーハッハッハェ! さあ、お前の氷の剣を抜け。二本目を錬成するまで待ってやる」

クソッ、なめやがって。何でやつはあんなに煽りが上手いんだ。相手の戦術だとわかっているのにそれでも怒りが沸き上がってくる。

『出よ、我が聖なる刃!〈氷斬剣〉!!』

氷剣を両手に持って構える。冷静さを欠いてはだめだ。奴は手を抜いて倒せるほど甘い敵ではない。バトーは自分に言い聞かせる。

アルベルトの先制で死闘が始まった。小さい図体だが、それに似合わない馬鹿げた力。間合いを広げようにもその前に次打がくる。

「あいつといいッ......大剣使いはッ......このぁっ......みんな化け物かよ!」

「てめぇのような、仲間とつるむ軟弱ものがのうのうと生きているのがこの上なく気に入らなくてね。この気持ちわかるだろ、バトーちゃん?」

「『ちゃん付け』すんな......ッ!」

舞踏するように剣を振るうバトー。猛獣のような荒々しさで剣を振るうアルベルト。打ち合いの中バトーは徐々に後退していく。鋭い刃が手に、足に傷をつけていく。

「友情やら仲間やら、そんな偽りの力に頼るお前に俺は倒せねぇよ! シャーハッハッハェ!」

知恵を働かせろ。勇気を振り絞れ。俺はもう一人じゃない。応援してくれる仲間がいる。それを否定する奴なんかに負けてたまるか!

バトーは踏み留まった。クォルとの打ち合いを思いだし重い剣に対応する。怒りや苛立ちに惑わされず、冷静になれば難しいことではない。相手の動きを予測し、刃を受け流す。相手の流れに逆らわず、寄り添うように剣を動かす。バトーの集中力が極限まで研ぎ澄まされ、動きがより優雅に洗礼されていく。

「俺も馴れ合いをしてた時期があったが、みんな途中でくたばっちまった。所詮この世で信じられるのは己の技量のみ! それ以外は無駄だ!」

「......チッ!」

だが、アルベルトも引かない。流された剣を力で無理矢理軌道に戻し、バトーに叩きつけていく。切りから突き、突きからフェイント。変幻自在の剣さばきに再び劣勢になるバトーだったが......アルベルトの刃が飛んだ。中程で折れたのだ。バトーの剣と同じく魔物の体液で劣化していたのだ。

「この......! てめぇまさか、最初からこれを狙って!」

好機と見たバトーは攻勢に移る。アルベルトの胸が横一文字に切れた。浅い。バトーは止めを刺そうとした。受け止められた。半分だけ残った刃で。一瞬驚くバトー。その瞬間、アルベルトがバトーの懐に潜り込む。が、バトーの蹴りによってアルベルトは吹っ飛んだ。

「短い刃を無理矢理届かせようと接近したのが間違いだったな」

刃渡りが半分ほどになった剣ではバトーの猛攻を防ぎきることなどできはしない。アルベルトが追い詰められていく。地面に血の斑点が大きくなり、やがて血溜まりになっていく。

アルベルトは距離を取ろうとした。が、足が動かない。バトーがアルベルトの足を血溜まりごと凍らせたのだ。

「氷〈ウォルド〉か。小細工使いやがってよぉ」

「終わりだ! アルベルト」

何をされても対応できるよう、適度に距離をとり剣を突きつける。

下を向いたままアルベルトは沈黙した。夕刻の決闘はこれにて決着したかと思われた。たが、バトーは首を傾げた。アルベルトは顔を伏せたまま肩を揺らしているのだ。なんだ、と一歩間合いを詰めたとき、アルベルトは顔をガバッとあげた。その時バトーが見たのは、あらゆる表情筋をフル活用した満面の嘲笑だった。

「シャーハッハッハェ! これからだぜ!」

アルベルトが左手の手の平に人差し指で魔法の陣を描きつつ、呪文を唱え始める。

そんな、まさか。奴が!

「魔法具起動! 呪魔変換! 魔導陣展開!......業火よ! 我が手に宿りて破壊の力と成せ!」

陣の上に、自らの血を垂らす。その瞬間、手の平が輝きだした。今度はその光を収める様に上から右手を重ね、アルベルトが最後の詠唱をした。

「顕現せよ、我が魂の爆炎! 『炎斬剣』!」

上から重ねた右手を、左手の平から何かを引っ張り出すように動かすと、その手の平から剣の形をした炎が出現し、1本の剣になってアルベルトの右手に収まった。暁よりも紅い刃。そのあまりの火力に凍ったはずの血溜まりがみるみる溶け、乾いていく。

先程の怪我も火であぶることで瞬時に応急措置されてしまった。

「郷に入ったら郷に従え......俺は剣を極めるためならなんだってする! 魔法剣士はてめぇだけじゃないんだぜ?」

紅蓮の軌跡を描く刃が容赦なくバトーを潰しにかかる。バトーは両手の剣でアルベルトの火炎刃を受け止めた。すさまじい。魔力がごっそり減るのを感じた。氷斬剣が溶けないよう維持するために魔力が削られたのだ。このままでは戦闘開始時から氷斬剣を維持し続けていた、バトーが先に魔力切れを起こしてしまう。

激しすぎる死合が続く。火花が散り、剣撃の余波で周囲が焼けていく。火と水、剛と静、力と技。相反する二つの太刀筋。押されているのはバトーだった。

暴力的なまでの剣撃が絶え間なく氷剣を打ちのめす。一撃一撃が必殺の威力。その上剣から逆巻く灼熱がアルベルト自身を守る。彼の『圧倒的な力で相手を一方的に叩きのめす』戦術の到達点。攻防一体、闘神の如し。もはやバトーは受け流すので精一杯だった。

そして......とうとう炎刃がバトーを引き裂いた。

アルベルトが叫ぶ。

「どんなに固い絆で結ばれようが!」

バトーの肉が抉られる。

「最後には裏切られる!」

傷口を火焔が焦がす。

「あとに何も残んないんだよ!」

ぶっ飛ばされ地面を転がる。

「わかったか!」

満身創痍のバトー。怪我を物ともせず、気力も魔力も充実しているアルベルト。差は歴然としていた。

アルベルトは地べたに這いつくばるバトーを見下しながらかつてない大声で嘲笑う。

「自警団もいずれお前を捨てるぞ。お前の生まれ故郷のように! 無能な奴は要らないってなぁ! 口でなんと言おうがもうわかってんだろ! シャーハッハッハェ!」

それでもバトーは諦めない。何度でも立ち上がり、何度でも立ち向かう。その命尽きるまで。

「人から何度裏切られようが人を信じることを止めてはいけない。それを俺は自警団で学んだ!」

負けられない。これは信念だ。

魔力枯渇に出血や炎の光によって目がチカチカする中、バトーはアルベルトと打ち合う。肩で息をしながらも必死にぶつかり合う。

アルベルトは攻めに限れば剣士の中でもトップだろう。同時に攻撃に傾くあまり、劣勢時の防御技術がクォルやクライドら一流に一歩劣る。総合力で劣る部分を『絶対攻勢』で補っている。しかし、付け入る隙がないわけではない。

バトーは最後の賭けに出る。

アルベルトが氷斬剣を弾こうとしたタイミングで剣を瞬時に蒸発させた。一瞬の隙が出来る。そのまま流れるように空いた右手で腰に携えた剣をアルベルトに投擲する。炎剣で弾かれる。印を結び、氷〈ウォルド〉を放つ。アルベルトは反射的に魔法を切り裂く。が、氷を斬ったことにより、凄まじい水蒸気がアルベルトを襲う!

「しまっ......」

猛火の剣が消失した。アルベルトが腹を抱え、膝をついた。辺りに静寂が戻る。

「......バカな......俺は負けたのか......何が......足りなかった......」

アルベルトの言葉にバトーが声をかけようとした瞬間だった。不気味な気配が周囲に充満する。

「しまった、俺たちの魔力に引かれたか!」

黒い影がアルベルトとバトーの前に立ちふさがる。その数20以上。傷だらけの状態で勝てる相手ではない。なんとか逃げきれるか? 旅の中でもこういう絶望的な状況はあった。今すぐ全力で走れば......いいや。

バトーは覚悟を決めアルベルトと魔物たちの前に立った。アルベルトから折れた剣を拝借し構える。

「俺はお人好しだからな。心身共に傷だらけの奴を放って逃げはしない。それが誰であろうと守る。これが自警団としての俺の覚悟だ!」

そのすぐ横で咳混じりの声が吠えた。

「......術式再展開。......ゴホッゴホッ! 全魔力......解放。我が......魂の爆炎! 『炎斬剣』!」

腹を貫かれたはずのアルベルトが再び炎の剣を顕現させた。火柱を見て魔物が後ずさる。

「何をする気だ!」

「ぜぇ......ぜぇ......何が『守る』だ。台無しにしてやる! 俺が......作ったぁ......最強最悪の必殺技でなぁ! シャーハッハッハェ! ......ゲホッゲホッ......」

飛び出してきた魔物を凪ぎ払い、アルベルトが詠唱を始める。

「......我が力、我が命、その全て! この一刀に捧げる! 食らえ、我が魂の一振りッ! 『魔焔爆竜剣』!」

剣から火と熱の放流が放たれる。意思をもった業火は魔物たちに阿鼻叫喚の渦へ叩き込んだ。その威力はすさまじく、離れているバトーにまで熱気が伝わってきた。だが、それだけではい。凄まじすぎる火炎はアルベルト自身の体も焼けていく!

「アルベルト!」

「......グッァァァ......痛てぇ! ゼェ......だが、まだだ、灰も残らず焼き尽くすぜ......!」

戦いの最中決して弱味を見せなかったアルベルトが絶叫する。それでも捨て身の術を解除しない。やがて魔物の動きが鈍くなり、一匹、また一匹と止まっていく。地を焼き天を焦がす炎。最強最悪の名に恥じない威力だった。

「それ以上はッ......!」

「......うぉぉぉぉ! 止めてたまるかぁぁぁ!」

ほとんどの魔物が消え去った。火の勢いが一瞬弱まり、残った魔物が前進しようとしたが......、アルベルトの火焔地獄が止むことはない。

「......グフッ......終わり......だ......」

最後の魔物が完全に焼失した。それを機に業炎はパッと消えてしまった。

バトーは敵が完全に沈黙しているのを確認してから、アルベルトに歩み寄った。明らかに火傷がひどすぎた。

「何が『覚悟』だ......フンッ......でも、裏切らなかった......ゴホッゴホッ」

「もういい。しゃべるな」

「悔しいが......てめぇの勝ちだ......。信念でも俺を越えやがった......。この俺に勝ったんだ、自信持てよ、バト......レイア......」

バトーも限界だった。消え行く意識の中でフェリスの声が聞こえた気がした。

その後、フェリスが呼んだ自警団の面々と合流して調査したが、アルベルトの体は消えており、死んだかどうかは結局わからなかった。

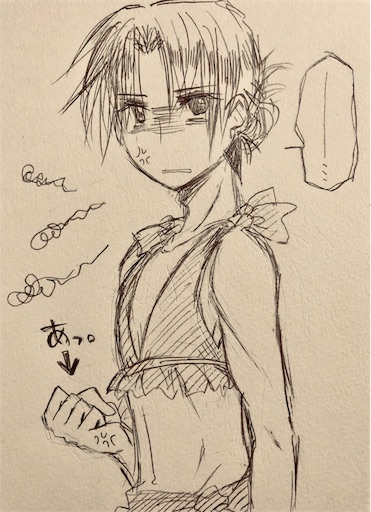

バトーとフェリス

コードティラルの首都ティラルを中心に活動する組織『自警団』。

かつて、隣国が戦争の戦略として沢山の魔物を作り出し無作為に大陸に解き放った為、今でもその時に繁殖してしまった沢山の魔物達が町の外を徘徊していて、時々街中に浸入してきたりもする。この魔物の浸入を防ぐ為、コードティラルには城と城下をもすっぽりと覆うほどの巨大な結界が常に張られているのだが、人力で張り続けている為、稀に『綻び』が生じて、隙間から魔物が浸入してくる事がある。その『綻び』の有無のチェックと城下の住民達の様子の見回り、それが『ティラル自警団』の主な仕事だ。

この組織に所属するバトーは新人研修のまっただ中であった。

「自警団の結成当時、俺たちは魔法剣士×2に大剣士、武術家とあまりにも前のめり過ぎる編成だったんだ。少し遅れて回復魔法を使えるラシェが入ってきたんだが、彼女の負担が大きくてな。一人しか回復役がいないために替えが聞かないだろ。しかも、本人は無理してでも仕事をこなそうとするんだ。彼女のことを心配する声が度々上がっていたんだよ」

言ってたのは主にラシェの旦那だけどな!

心のなかで叫びながらバトーは斜陽に照らされた少女の顔を見た。杖を片手に立つ姿は絵になる。緑髪と草原が合間って幻想的だった。

「そんなとき、入団希望を出してきてくれたのがフェリスなんだ」

それにしても、あどけない顔に似合わぬ重装の鎧である。暑くはないのかと少し心配になるほどだ。

今日の外回りはすでに終わっており結界に綻びがないことは確認済み。その上で新人であるフェリスに外回りのルートを把握してもらうため、ざっくり案内している。結界に綻びがなければ魔物は進入してこないはずなので、鎧まで着てくる必要はあまりない。

まあ、本人の拘りなのだろうとバトーは納得することにした。実際、彼女の鎧は自警団の選考会でもその強固さを十二分に発揮していた。

「そしたら、私はラシェリオさんのためにも早く一人前にならなくてはなりませんね。でも、少し不安ですわ」

「心配するな。俺ですらそうだ」

「えっ......。でもバトレイアさんは剣も扱えて造形魔法も超一流と聞きましたが......」

フェリスは目を真ん丸にしてバトーを見つめた。彼女はシルディから自警団の話を聞いて入団を希望したと聞いた。シルディはかつて仕事の一環でバトーらコードティラル騎士団......つまりの自警団が命を救ったことがある女精霊だ。シルディはそのために自警団の面々......特にバトーをよく誉める。恐らくその話に憧れたんじゃないか、とバトーは踏んでいた。

だからこそ、フェリスのプレッシャーも相当なものだろう。クォルやクライドといった自警団の功績は人間離れしている。それにいきなり追い付こうとしようとしても挫折するのは目に見えていた。バトーですら心が折れそうになることがあるのだから。

「本当にみんなの役にたてているのかって、未だに悩むことがある。俺ですらそうなんだ。フェリスはやれることをやればいい」

「ありがとうございます。少し、肩の荷が降りた気がしますわ。バトレイアさんも陰で苦労されているのですね......」

話しているうちに、案内は半分程度終わった。草原の風が柔らかくバトーを撫でる。だが、そこで奇妙な違和感を感じた。嫌な予感がする。そしてバトーの嫌な予感はほとんど外れない。

「フェリス、感じるか?」

「なにかあったんですか?」

左右を見回すフェリス。そして、足元を見たときにあっ、と声をあげた。

「地面が不自然にひび割れてる......」

「所属して間もないフェリスをこんな目に合わせてしまったのには俺に責任がある。あとで言いたいことがあれば言っていい。でも、今は......敵に集中しろ」

結界の綻びが一見してわからなかったのは、綻んでいた部分が地中だったためだ。綻びのほとんどは地上で起こるが、地中で起こる可能性も十分あった。それに加え一度見回りを終えているという安心感、新人研修中というイレギュラーな事態、多少のことなら対処できるだろうという慢心、それらが重なった結果が招いた。クソッ......心のなかでバトーは舌打ちをした。

フェリスが警戒して杖を構えると、不気味な気配が周囲に立ち込める。地面から伝わってくる振動が、退路はすでに塞がれていることを示していた。

「怖くないか?」

バトーはフェリスの顔色を伺う。魔物の気配に怯えているかと思ったが心配は無用だった。大男を前にしても動じないその胆力は健在だった。落ち着きすぎてのほほんとしてさえ見える。......危機感逆に無さすぎじゃないのか、と思うほどだった。

「魔物に怯えていたら自警団は務まりませんから」

おっとりとした優しい声だった。

「新人だろうが関係ない。俺のことは気にせず、自由に立ち回ってくれ。俺はそれに合わせて動く。でも、絶対に無理だけはするなよ」

バトーは水筒を取りだし、地面に水をばらまくと印を組んだ。

「我が手に宿りて力を成せ! 氷<ウォルド>!」

詠唱すると同時に手を地面につける。すると瞬時に周囲の地面が氷った。

直後、二人がいる場所の近くの氷がひび割れる。バトーは地面から手を離す。

「後ろに回避しろ!」

「わかりました!」

二人が飛び退くと同時に地面が盛り上がった。そして巨大な化け物がその姿を晒した。暁に黒光りする鱗。長くいくつもの節に区切られた胴体、節目ごとに生える無数の脚。そして鎌のような顎。

「ムカデ!?」

「気色わるいなぁ! おい!」

バトーに向かって魔物が牙を向いた。バトーは抜刀と同時に滑らかな動作で牙を受け流す。そして、無防備になった魔物の胴を斬りつけるが......

「固てぇ!」

魔物はすでにバトーから離れている。巨大な図体に似合わず俊敏すぎる。再び突進してきた。重い一撃を何とか受け流す。そして反撃。だが剣は空を切った。

「こいつ、学習しやがった!」

魔物はバトーを警戒したらしくヒットアンドウェイ戦法に切り替えたのだ。剣で反撃する暇も、印を組む暇もない。バトーの攻撃手段は封じられたも同然だった。

フェリスの様子を確認する。彼女は相変わらずマイペースだった。この危機的状況ではむしろ頼もしく見えるくらいだ。バトーの動きを邪魔しないように動きつつ、粘り強く敵を睨み必殺のタイミングを見計らっている。

「大丈夫か!」

「これくらい何てことありません。手当ては?」

「いらん」

とは言ったものの、ハァー......なんでこんな厄介な化け物がよりにもよって新人と二人で見回りをしているときに出てくるんだ! ただでさえメンドイんだぞ! 面倒に面倒を重ねるとか勘弁しろよこの野郎! と叫びたくなったのをバトーは飲み込む。

剣を優雅に踊るように振るうバトー、だが体力は無限ではない。一人ならまだしもフェリスを庇いながら攻撃をいなし続けるのは体力的にキツい。徐々に追い詰められている。剣と牙の音の他に鎧が傷つく音が混じってきた。奴にダメージを与える手段があれば......。

途方に暮れるバトーの横でゴンッ、という鈍い音と共にピシッとなにかの割れる音がした。

「バトレイアさん! 魔物の殻、杖で叩けば割れますわ」

魔物にできた亀裂から柔い肉が見えた。反撃の糸口が見つかった瞬間だった。

「よくやったフェリス!」

魔物は呻き声をあげると再び地面に潜り込む。だが、先程と同じように地面を氷らせれば見切るのは容易い。

奴は動きが素早く顎の力が強い代わりに、攻撃がワンパターンだ。フェリスが殴りやすいよう誘導するのはバトーにとって造作もないことだった。

何度目かの攻防の後、フェリスの杖が最初に出来た亀裂に直撃する。すると、殻が木っ端微塵に割れて中身が露になった。これなら切れる!

「新人研修中に邪魔をすんな!」

バトーがそこへ一閃。魔物は沈黙した。

一息ついて剣を腰の鞘に納める。......魔物の体液で錆びてやがる。

「ありがとうな。俺一人じゃあの魔物を傷つけることすらままならなかった。もう、お前も立派な自警団員だ」

これはお世辞ではなく心の底からの言葉だった。バトーは他の攻撃役に比べ火力に乏しい。今回のような高い防御力を持つ相手は手に余るのだ。

フェリスは気品のあるお辞儀をしながら言う。

「バトレイアさんがあの魔物の攻撃を寸分狂わず受け流してくれたお陰ですわ。私が同じ箇所を攻撃できるように調整するなんて......やはりバトレイアさんはすごいです。シルディさんの言う通りですわ」

帰ろうとするフェリス。バトーも共に行こうとしたが、ふと立ち止まった。

「俺は綻びの修復の準備をするからお前は先に帰ってくれ。結界の内側を行けば安全なはずだ。できる限り早急にこのことを他の団員に伝えるんだ」

「わかりましたわ」

嬉しそうに帰っていくフェリスに手を振った。まさか、あそこまでやれるとはな。バトーは心強い新団員に胸が踊った。これからの自警団を担う団員に胸を馳せる。いずれ彼女ともクライド達と同じように軽口を言い合える日が来るのだろう。

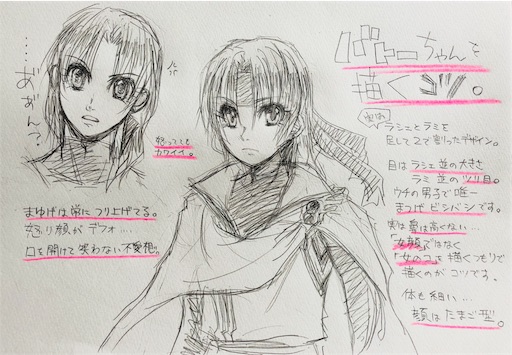

バトーちゃんまとめ

目次

プロフィール

バトレイア・ディフィード

愛称:バトー

種族:人間

性別:男

年齢:18才

所属:自警団

一人称:俺

出身:『リーフリィ』の外側『外殻』の出身で『水の部族』。

見た目:金髪碧眼の綺麗めな女性の外見。いつも上着をだぼっと着てるらしい。マントは表地は落ち着いた白、裏地が上品な葡萄色。バトーの踝ほどの丈のそれは生地がしっかりした物なのかある程度重みがあるようで、軽く動いたくらいでははためかない。

(季節のイメージ:冬 宝石のイメージ:アメジスト)

概要

クールで知的。他人思いで、料理もできる。その上イケメン。でもシルディが絡むと......!?

女顔を気にしていて、可愛いだの綺麗だの、女扱いされると怒る。

魔法シンボルは『氷』。『水の部族』ではかなり優秀な『氷』の造形魔法の使い手であった程。魔法の知識についてもかなりのもの。

普段は装飾された細身の剣を操るが、即席で『氷の剣』を作って二刀流にもなる。相手の動きを見て予想し、受け流すように剣を振るう。実力は高く、並みの魔物であれば群れだろうが蹴散らせるほど。

フールによる無駄な追記

恐らくツッコミ体質。女の子にのろけるクォルや、規格外のことをさも当然のように行うクライドに対して呆れながらも的確に突っ込む。また魔法に詳しく実践経験も豊富なので説明・解説役に回ることも。

元々人と接するのはあまり得意ではなかったが、自警団に入ってからは大分改善された様子。それでもクォルらに比べ意外なほど口数は少ない。(魔法のことになると饒舌になる)

また、後述の過去から、自分の役割をいち早く察知し行動に移すのが早い。情報分析も得意。責任感が強く、危険な役目も進んで買う。

嫌なこと

女顔のせいでよくトラブルに巻き込まれるため、人が多い場所では周囲の男に気を配る。

たくさんの女性から嫌になるほど甘いお菓子をプレゼントをもらっていたため、甘いものは苦手。

一度披露すると『もう一度見せて!』と言われてメンドクサイことになるのが目に見えているので、造形魔法は使いたがらない。

過去

バトーの出身である『水の部族』の民には、古来より生まれながらにして天性の『水』の力が宿る。15歳になると成人の儀として それぞれに相応しい『守護精霊』が召喚され、唯一無二の契約を交わし一生を共にする。しかし『水の部族』の民であるにも関わらず稀に15の歳を迎えても『守護精霊』が降りない者もいる。

『守護精霊』の居ない成人は『穢れ』が有り『異端』であるとされ、災いを呼び寄せると信じられている。『水の部族』の里には居る事が出来なくなり、『守護精霊探し』として里から外に出される事になる。そして、バトーは成人の儀で『守護精霊』を得る事が出来なかった。

バトーは故郷から追い出される様に旅に出て、見目が女らしい事もあり、行く先々で厄介ごとを被り、いつしか面倒臭くなって、ここ数年ずっと独りで過ごしてきた。

『守護精霊』こそ持ち合わせなかったものの、『水の部族』ではかなり優秀な『氷』の造形魔法の使い手であった程だったので、何とかグランローグが放った魔物の群れを蹴散らしながら、グランローグ北の海峡からグランローグを大きく迂回する形でリーフリィ大陸に入った。その後コードティラルへと渡り、偶然目にした国王直属遊撃騎士団の公募に参加。それが自警団入団への第一歩となった。

【PFCS】SS・『金と黒の邂逅』 - テキトー手探り創作雑記帳

トラウマ

『嗚呼…何故お前には守護精霊が降りぬのか。

我々の力は【水】、…だが、お前の魔法は【水】を【氷】にしてしまう。

その力は、強き魔力だからではなく、…お前が異端だったからなのか。

守護を持たぬ忌みし子は、去れ。

海を越えて葉のそよぐ大地へ行きなさい。貴方の『守護精霊』はきっとどこかにいるはず。

貴方の居るべき場所はここでは無いの…バトレイア』

バトーは成人の儀で守護霊の召喚に失敗した。過去の項目で述べた通り、水の部族では守護霊がいるのは出来て当たり前の事である。その『あたりまえの事』が出来なかったために、その日にその場で郷を追い出された。

そのため高い戦闘力と魔法技術を持つにも関わらず自己評価が低い。常に仲間の役に立てているか自問し、『一族ではあたりまえの事ができない自分』の存在理由を模索する。

また、バトーにとって心休まる『家』や『居場所』とは、実力が伴わなければ一夜にして追い出されるものであり、失う不安を常に抱えていると思われる。

ちょっとしたSS・6『月の力、精霊の力』 - テキトー手探り創作雑記帳

自警団とは

コードティラルの首都ティラルを中心に活動する組織『自警団』。

かつて、隣国が戦争の戦略として沢山の魔物を作り出し無作為に大陸に解き放った為、今でもその時に繁殖してしまった沢山の魔物達が町の外を徘徊していて、時々街中に浸入してきたりもする。この魔物の浸入を防ぐ為、コードティラルには城と城下をもすっぽりと覆うほどの巨大な結界が常に張られているのだが、人力で張り続けている為、稀に『綻び』が生じて、隙間から魔物が浸入してくる事がある。

その、『綻び』の有無のチェックと城下の住民達の様子の見回り、それが『ティラル自警団』の主な仕事。入団すると衣食住を保証してくれるぞ!(入団できればな)

【PFCS】SS・『自警団』組の1日 - テキトー手探り創作雑記帳

シルディとの関係

シルディはエルファリア自治区にある、精霊の里の長の娘。精霊の里の保護結界の管理を担当している。外見年齢20代前半。

コードティラル王家に遠い昔に嫁いだ眷属の血筋で、以前彼女を助ける任にあたった事のあるバトーからは『お姫さん』と呼ばれている。

保護結界を破ろうとしたかつてのグランローグ帝国に命を狙われた事がある。その時、彼女を救った功労者がバトーであった。それがきっかけでバトーに一目惚れしてしまい、少しでも一緒に居たい一心で大使の名目でちょくちょく森から出るようになった。バトーも満更でも無い感情を持っている様子。ただし、身分や寿命の差から身を引いている。

自分を過小評価しがちなバトーの性格を理解しており、とにかく「バトー様は凄いんですよ!」とバトーを持ち上げて何とか自信をつけさせようと健気に応援している。

バトーより何歳も年上なのを物凄く気にしているほか、バトーが精霊の森の姫的立場である自分との身分的なものを気にしているのも気づいている。寂しく思う反面、自分と生きる時間の長さが違うバトーと無理に一緒になろうとは考えておらず、少しでも長くただそばに居てくれたらと願っている。

上記の理由で相思相愛にも関わらず身を引きあってしまうため、カミアや自警団の面々はあの手この手で二人の恋路を応援(イタズラ)している。

バトーのトラウマを知る数少ない人物でもある。

画廊

名言

「それはそうと…。…お前ら、このお嬢さんに自己紹介をきちんとしようとか思わないのか?」(クライドの部屋に突如として現れた少女に対して驚いて挨拶を忘れる面々に対して)

➡異様な状況であろうが、大人だろうが子供だろうが礼儀を忘れない

【PFCS】SS『いつか見た夢を』 - テキトー手探り創作雑記帳

「…なかなかに、退屈する事は無さそうだな」

(国王直属遊撃騎士団の公募に、クォル・ラミリア・サガ=クライドと一緒に合格して)

➡このあとに『バトーがそう 思わず口をついた言葉に、他の3人も頷いた』と続く。人を避けてたバトーちゃんがこんなことを言うなんて(泣)。

「…ぇ、普通にめんどいんだけど…。俺、一応病み上がりだし。…結構疲れるんだからな、『造形魔法』。また倒れたら覚えとけよ。」(クォルとラミリアからせがまれて)

➡ラシェが来たときもせがまれました

【PFCS】SS・『混ざり合う、色』 - テキトー手探り創作雑記帳

「…水よ…我が手に集いて刃と為せ…。」「いでよ…我が聖なる刃……『氷斬剣』!」(氷斬剣の詠唱)

➡美しい造形の氷の剣を産み出す。実は前半部分や術式を省略したりできるが、質が悪くなる。

ちょっとしたSS・2『剣と魔法』 - テキトー手探り創作雑記帳

「俺みたいに普段から着るなら、一番は動きやすさだ。軽ければいいという物でもないし、…まぁ、丈は躓かない物がいい。後に見た目…といった所か。俺はある程度の重量感がある物が好きだけどな。」(魔法具屋でマントに対してのコメント)

➡見た目も気を使うけどそれ以上に機能重視

ちょっとしたSS・1『魔法具について』(SS) - テキトー手探り創作雑記帳

「誰かの為に魔法を使って救えたら…、精霊なんかいなくたって、それでも俺には存在理由があるんだって思える気がして…。でもままならない。俺より凄いやつなんて幾らでも居るんだもんな…この大陸は。正直…俺は役に立ててるのか不安だよ、いつも。」(シルディを呪解できなかった夜にサガ=クライドに対して)

➡バトーちゃんの貴重な本音。

ちょっとしたSS・6『月の力、精霊の力』 - テキトー手探り創作雑記帳

「何せ、男の俺がいつも泣いて目が醒めるような夢なもんでな…。まぁ、卑しい理由なら怒りもするが、アンタがしたのは良心からだ。…それに、アンタは俺の代わりに泣いてくれたし」(誤ってバトーちゃんの夢を覗いた初対面のシルディに対して)

➡自警団の面々にすら言えないトラウマ。それを意外な形で見てしまい、共感するあまり思わず涙してしまったシルディ。その返事がこのセリフ。怒りもせず、拒絶したり突き放したりもしないでシルディの行いを受け入れて感謝するバトーちゃん。この時点で二人の間に信頼関係が出来上がっているのがわかる。フラグたちまくり。牢屋という極限状態が関係を加速させる! 二人のドラマにときめきが止まらない!

【PFCS】過去SS『緋い剣』 - テキトー手探り創作雑記帳

「…お前、その発言ヤバいぞ。」

【PFCS】SS『いつか見た夢を』 - テキトー手探り創作雑記帳

「…お前が可愛いの着ても目の保養にもならんわ。」(クォルに対して)

➡ツッコミ。これもクォルとの信頼関係があってこそ。ツンデレ疑惑。

ちょっとしたSS・1『魔法具について』(SS) - テキトー手探り創作雑記帳

「お前…俺を何だと思ってんだ…」(サガに無茶ぶりされて)

➡でもなんだかんだやってくれる。そこにシビれる憧れるぅ!

「…死人は困る…今回は世界規模だ、国際問題に発展しかねんぞ…。…仕方ないな。上位は狙えんだろうが、俺が出るか」(料理コンテストに意気込んで)

➡このセリフでまさかの料理コンテスト

【PFCS】お料理コンテストイベント用リーフリィPR〜! - テキトー手探り創作雑記帳

『俺のことを女だと思って声を掛けてきやがったら思いっきりのしてやるかんな…!』(やたら宿の先客らしき野郎ども数人が、ジロジロと下卑た目で自分を見てくる気がして)

➡見知らぬ相手でも女扱いする奴には容赦しない

【PFCS】SS・『金と黒の邂逅』 - テキトー手探り創作雑記帳

『…それと、さっきから気になってたけどコイツ、ちゃんと俺の事 一発で男だってキチンと分かってやがるぞ…?何なんだ?』(サガ=クライドに初対面で男扱いされて)

➡もはや男扱いされる方が珍しいバトーちゃん

【PFCS】SS・『金と黒の邂逅』 - テキトー手探り創作雑記帳

「何だよ突然…ッ、『ちゃん付け』すんな…ッ。女扱いされんの…嫌いなんだ、よッ…。」(初対面のクォルと対戦中『バトーちゃん』とはじめて言われて)

➡戦闘<女扱い

【PFCS】SS・『混ざり合う、色』 - テキトー手探り創作雑記帳

「誰が美人だ、誰が!」(ラミリアに対して)

『誰が女だ!」(クォルに対して)

➡もはや様式美

「…ああ…。そうか、顔に傷付いたら、かえってドスが効いて面倒ごと減りそうだったな…そいつは残念だった事に気付いた。」(クォルとの初対戦の後)

➡どんだけ顔を気にしているかよくわかるシーン。

【PFCS】SS・『混ざり合う、色』 - テキトー手探り創作雑記帳

『オボエテロ......ダマレ変態』(女装させられた上にクォルに茶化されて)

➡みんなもバトーちゃんに女装させようぜ!

【PFCS】ウチの子だけでも、雛祭っとこう。 - テキトー手探り創作雑記帳

バトー「ッ?ヘッ⁈(裏声)」(海辺にいきなり来たシルディに動揺するバトーちゃん)

バトー「へ、へェ…(アイツラ アト デ コロス…!)」(それがクォルらに嵌められたと気づいて内心キレるバトーちゃん)

バトー「ゥえ!(((( ;゚д゚))))(むーりー‼︎‼︎‼︎)」(その上シルディの膝枕に誘われちゃったバトーちゃん)

➡かわいい

「っるせー。…遅ぇんだ、お前ら」(バレンタインデーの日、氷斬剣のデモンストレーションで疲れ果ててけだるそうにベンチで座っているとろをラミリアにニヤニヤされながら「おっつかれさまー」とおちょくられて。ラミリアを睨み付けながら)

➡毎度お馴染みといった様子の二人。氷斬剣の需用は高い......。

ラミリア「ゴメンゴメンっ☆でも、バトーには とびきり美味しいの作ったげたから許してっ☆…もち、シルディが☆」

バトー「…何…?」(ピクリと眉を上げながら)

シルディ『いえ、スコーンは冷めてからが美味しいので、皆さんのお菓子より少し早めに作りましたので。…ただ、乗せるクリームは溶けてしまいますので先程用意したばかりですけど』

バトー「だったら お茶にしよう。…俺は疲れた」

(さっきまでラミリアを睨み付けていたのが嘘のように一瞬で冷静さを取り戻し、周囲の状況を確認した後人混みの少ない食堂へ向かおうと立ち上がりながら)

➡全く喜ぶそぶりを見せないのにバトーちゃんのウキウキドキドキが伝わってくる名シーン。

【PFCS】SS『この あい を きみに』 - テキトー手探り創作雑記帳

オマケ:ひな祭りにて

「俺はお前に値踏みされるほど、安くはないし、井の中の蛙に負けるほど落ちぶれてもいない」(アルベルトに挑発されて)

「悪いな、俺は双剣使いだ」(右手を封じられて)

「俺に……構うな! お前の成すべきことを成せ!」(戦闘続行が難しいレベルの傷を負って)

参考

エアライシス=ルナリス 目覚め (鬱展開注意)

<約300年前>

何も見えず、何も感じぬ。我に五感はまだない。我は生を受けてはいるが、生まれていない。

「き......る?」

どこからか声がする。耳すらまだ存在しないのにも関わらず、語りかける声を感じる。

「きこえ......?」

人の幼少に値する甲高い声。

「きこえる? わたしの名まえはクラサ。あなたの名まえは?」

「我が名はルナリス。カテゴリー半生物半機械式兵器。個体名ルナリスである。なぜ、我に話しかけることが出来るのだ。そしてなぜ話しかけた」

「それは、わたしがあなたのおねえちゃんだからよ。おとーとをシンパイするのはとーぜんでしょ? それに、うまれる日もいっしょだし」

「それがクラサのロールなのか?」

「ロールってなに? ロールケーキのこと? おいしいよね! ロールケーキ! わたし、たべたことあるよ! あと、わたしのことはクラサおねえちゃんってよんでほしいなぁ~」

脳に様々な疑問が沸き上がった。ロールとは役割の意味だ。質問の回答になっていない。物事に対する最低限の知識は脳ができた段階で埋め込んでいるはずだ。なのになぜここまで知能が低く設定されているのか。なぜ、生まれてもないのに記憶を有しているのか。なぜ、感情を有しているのか。そして、何より......

「ロールケーキとは何だ」

「あれ、ルナリス知らないの? ロールケーキはまぁるくてながーくておいしいたべものなの」

「美味しいとは何だ?」

「おいしいっていうのは、あじがいいってことだよ」

「味とはなんだ?」

「あじがいいものをたべるとたのしくなるの」

味覚は物体の成分を分析するためだけにある。我には兵器としての知識と機能しか持っていない。味に良し悪しがあるとは知らなかった。何がよくて何が悪いのか全くわからない。

また、なぜクラサが高揚した声で食について語るのかがわからない。クラサの会話の内容から分析するに、クラサは楽しいようだ。楽しい状態であるということがわかっても、そもそも楽しいということがどういうことなのかはわからない。心理的、身体的に戦いにどう影響するかはわかるが、逆にそれ以外の感覚的なことは全くわからないのだ。

「では、楽しいとはなんだ」

「もぉー、ルナリスはなぁんにもしらないのね! わかった。じゃあ、おねえちゃんがおしえてあげる!」

「たのしいっていうのはね......」

この会話がきっかけだった。クラサは我の姉兼先生となった。あの日以来クラサは休憩を挟みながら毎日毎日膨大な量の知識を享受した。特に我が持ち得ていない感情や感性に関して重点的に。説明は相変わらず非合理で、信用に足らぬものも多かった。しかも戦いの役に立たないものばかりだ。だが、我が好奇心を満たすのには十分であった。

自分が感ずるべき感情を推測すること。相手の感情を読み取ること。それに対して適切と思われる返答をすることなど......それらが何の役に立つかはわからない。が、感情に関する事象が自身にどういった影響を及ぼすのか興味があった。

「ルナリスはこころがないのにいろんなことが気になるんだ!」

「自らを絶えず向上させなければ戦いに勝ち続けることは不可能だからだ」

「そうなんだ。でも、わたしはけんかとかあまりすきじゃないかな......」

「そうか。ではこの話題はなるべく避けるようにしよう」

「うん......。わたし、おとうさんとケンカしたまま、なかなおりできなかったから......」

そうして、我々の出産日が目前に迫ったある日。とうとう話すことがなくなったらしくクラサは口を閉ざした。しばらくして、クラサ普段の得意気な口調ではなく、少し低い声で話始めた

「わたしはね。もともとしんじゃったクラサっていう女の子のかわりにつくられたの。おとうさんはクラサが大すき。わたしもおとうさんが大すきき。でも、生きているあいだはおとうさんとはあまりあえなかった。おとうさん、シゴトがいそがしかったから。それでケンカしちゃったの」

「好きな人と会えないと、寂しいから?」

「せいかい! わたしいえにかえるとちゅーで、ぐうぜんおとうさんを見つけたの。とっても、うれしかった。なかなおりできるとおもったの。だからはしっておいかけようとした。そして気づいたら、しんじゃったの」

「死んじゃったら、悲しい?」

「うん。でもね、そのおかげでおとーとができたからちょっぴりうれしいかな!」

「そうか。学習した」

「そこは、『おねえちゃんとあえてわれもうれしい』っていうところだよ!」

我は元々生物兵器として産み出された。いくら学ぼうとも兵器としての思考パターンを利用して、感情の推測を行うのは容易ではない。たが、クラサの指導によりかなり精度は上がっている。

恐らく、先程の『おとうと』とは一般的な弟ではなく我を指している。よって『おねえちゃんとあえてわれもうれしい』とは、姉がいることが喜びなのではなく......

「クラサおねえちゃんと会えて我も嬉しい......これでいいのか?」

「うん! ばっちり。これでいつ生まれてもだいじょうぶだね! たのしみだなぁ」

「お父さんと会えるから?」

我の推測にたいしてクラサは少し唸った。

「それもあるけど、ルナリスを見たり、はなしたり、ふれあったり、あそんだり、いろいろできるから!」

「我もクラサおねえちゃんと見たり、話したり、触れあったり、遊んだり、一緒にいろんな場所にいったり、時に喧嘩したり、いがみ合ったり、そうして仲直りするのには興味がある」

「えへへ! けんかはしないよ。わたしたち、なかよしだもん!」

その言葉を機に、クラサの声が途絶えた。

「クラサおねえちゃん?」

ついにその時が来たのだ。この世に産まれるときが。彼女はきっと我よりも一足先に生を受けたのだろう。

我は空想した。草原で走り回るクラサの姿を。その横に我は――どのような姿に生まれるかはわからないが――付き添っているのだ。姉と弟は助け合って生きていくのが理想だとクラサに聞いている。兵器としての機能はたいしてクラサの役にたちはしないだろうが、彼女に害をなす敵の殲滅くらいはできるかもしれない。やりすぎはよくないとクラサから教わったが、その加減も産まれてから自己学習と並行してクラサに学ぶとしよう。感情に関しても、実際に外界でどのように表現すればよいかもわからない。この感覚のない世界で学べなかったことを、クラサから教えてもらわなければ。

そうして学習していけばいつか、クラサが何よりも我に求めた『感情』というものを手にできるはずだ。

なんだ、これは。白い。ああ......これが光か......。

「............ナ......ス............しま......! ル......ナ......覚醒します! ルナリス覚醒します!」

緑色の液体が満たされた先に白い白衣に身を包んだ男が見える。身動きしようとしたが、我は何本ものチューブに繋がれ宙吊りになっているらしく動けない。

「おはよう。ルナリス。ビーカーの中は快適かな? 気分はどうかね......って君には感情などなかったか」

はっはっはっ、としゃがれた声がスピーカー越しに聞こえた。

「クラサはどこにいる?」

「マスクのマイクは良好って......ん? クラサ? 誰だそれは。第一声がそれかね。奇妙なこともあるもんだ......えっと......」

どこからか現れた若い科学者から耳打ちをされて、残念そうに頷いた。

「......テスト233のことか。あれは覚醒に失敗した」

この感情はクラサには教わっていなかった。喪失の感情。教えを乞うにも師にして姉であるクラサはもういない。あの声はもう聞くことができない。我の全てであったクラサはもういない。

「ならばひとつお前たちに礼を述べねばなるまい。他者の行動が自らに利益をもたらしたときそれが意図しないものであっても、できる限り相手に不快にならないような方法で、礼を述べるべきだとクラサから学習している」

「言いなさい。あー、君の父親として、生まれて初めての感謝の言葉がいかなるものか聞いておきたい」

少し間を置いて、我は言った。

「心を与えなかったことに感謝する」

――数日後

「私に何のようかな。君とは接点がないんだが」

苛立っちを隠さない低い声だった。恰幅のよいスーツ姿の男。だが、目の下に色濃い隈があり、痩せこけ、疲労がにじみ出ている。

「テスト233、クラサクローンより伝言を承っている」

「!? それは本当か!」

目の輝きに光が宿る。砂漠で喉が枯れは果てた人がオアシスを見つけたかのような......驚きの表情だ。

私は脳内の記憶領域からクラサの遺言を引き出した。

「『わたしはおとうさんのこと、おこってないよ。さびしかっただけ。だからルナリスがおとうさんにあえたら、つえてほしいの。そだててくれてありがとう。もう、わたしのことでなやまなくてもだいじょうぶだよって』」

「あぁ......それは間違いなくクラサの声......。まさか......許してっ......もらえるなんて......」

クラサの父親は大粒の涙を流しながら床に座り込んだ。他の研究員がぎょっとしている。子供のように意味不明な文言を吐き出し、顔を猿のようにしわくちゃにしてひたすら泣いていた。感動という言葉も当てはまらないのではないか、と考えてしまうほどだった。

「うわあ゛あ゛あ゛あ゛ぁぁぁぁぁ!」

慟哭が研究所にこだまする。彼はあまりの声にしびれを切らした研究員に押さえつけられ部屋を退室した。扉越しにも彼の声は聞こえてくる。

家族への喪失感や罪悪感は人をここまで人を狂わせるのか。生命の倫理や価値観を破壊してしまうほどに。

もし仮に我に感情があったならクラサを無闇に死の安寧から引きずり出し、再び死の恐怖を味会わせたこの研究所の人々に激しい怒りを覚えていたであろうことは容易に想像がつく。

だが、逆に――推測しうる範囲でだが――クラサの父の立場に立たされた場合、その関係の修正のためにクラサを甦らせる選択をとるのは十分ありえる話だ。

現に我は戦闘において無意味であるのにも関わらず、クラサの言葉を一言一句記憶している。この記憶がある限り、クラサは我が脳の奥底で生き続けるのだから。

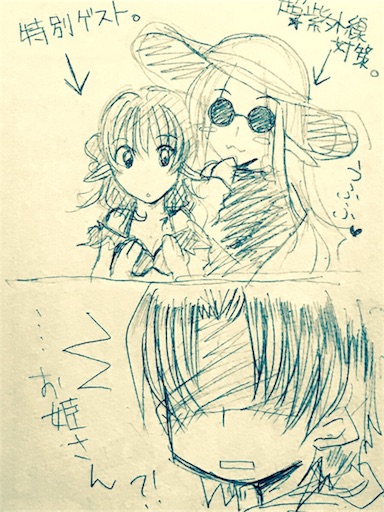

虚空の精霊長レイ 下

強い、とても強い違和感を感じる。

セレアは思う。こんなときタニカワに相談できれば......。タニカワとの通信が途絶えたのにも関わらずこの砦に侵入してしまった。その上、罠も警戒せず独断で最深部まで向かった。その結果がこれだ。

タニカワのサポートは偉大だ。セレアはアンドロイドであるが故に膨大な量のデータを毎秒処理している。だが、その大半は活用できるにも関わらず破棄される。情報の量に対して処理速度も記憶量も全く足りていないからだ。そんな宝の持ち腐れをタニカワは防いでくれる。敵・地形・環境・セレアの生体情報・その他セレア一人では扱いきれない膨大なデータ処理をタニカワが補助している。攻撃予想、精密回避、僚機生成、オーバーロードの制御をはじめとする様々な特殊技能は全てタニカワのサポートの賜物だ。

それが受けられないのにも関わらず、なぜ仲間の応援を待たずに、何の策も用意せず敵陣に突っ込んだのか。決まっている。一人で何でもできると慢心したからだ。

「ぐっ......。あやつさえ、あやつさえいればこの違和感を......」

妖鬼。彼女が床を蹴ると、そこが陥没する。彼女が踏み込むと床が蜘蛛の巣状に割れる。

黒髪を揺らしながら迫る妖鬼は明らかに別次元の強さだった。彼女の動きはエアライシスのように単純に力を振り回すものではない。日頃の鍛練と、豊富な実践経験が下地にある合理的な動作。セレアは両手を剣に変えて切りかかっているが、妖鬼は常にセレアの体の外側へ外側へと移動し、かわしてしまう。常に間合いの外、死角をとられるため厄介なことこの上ない。ためしに打ったカマイタチやガトリングガンは、彼女から発せられる呪詛によって弾かれてしまう。

「お主は一体何者じゃ?」

「フッ......フッ......フッ......! あなたを試すものよ」

この言葉でセレアの違和感がさらに強まった。あの顔もどこかで......。

しかし、セレアにはその正体がつかめない。あと少し思考をすれば、少し落ち着いて考えれば答えが出そうなのに。黒髪の女がそれを許してくれない。

一瞬セレアの視界から敵が消えた。同時に脇腹に焼けるような激痛が走った。空中を回転しながら墜落するセレアから、銀色の液体が飛び散る。セレアが墜落した床は、砂場に軽く指を突っ込んだ時のようにえぐれた。

普段なら再生されるはずの肉体が再生されない。空中に散った液体金属がその場で蒸発してしまった。これは単なる打撃ではない。彼女の拳に触れた部位が黒く変色していた。こうなったら、切り札を使うしかない。そう決意するセレアの脳裏に、またしてもタニカワ教授の顔がちらつく。何かを訴えるかのような表情で......。

「私はあなたから見てずっと未来の世界に行ったことがあるの。戦争で荒廃し機械兵器と魔物が蔓延る荒廃した世界。そこでなんの支援もなく、化け物たちと戦い続けた。極限の状況で私の力は高められ、現代に戻ったあとも稽古を怠らなかった。いつか来る破滅。それを未然に防ぐために」

「大体察しがついたぞ。さてはお主、時空を旅して歴史を変えたんじゃな? 何の接点もないのにわらわと出会ったことがあるかのように語り、初見にも関わらず動きを見切っていたのが何よりの証し。お主とわらわが戦うのはこれで何度目じゃ?」

「三度目よ。一度目は改編前のこの時代で。二度目は未来で。三度目は今。さすがは0歳児。頭の柔らかさは格別ね......あ、液体金属だから固いとか柔いとかそもそもないわよね?」

呪詛も物理も効かないとなるとセレアにはこれしかない。

《セーフティロック解除。ジェネレータ出力再上昇。ジェネレータ出力臨海点突破。最終セーフティ解除》

「いざ! オー......」

「させるかっっ!!」

妖鬼の全力の蹴りがセレアの頭部に吸い込まれる。当たれば必殺の一撃。蹴りによって発せられた衝撃は床板を吹き飛ばし、砦の至るところに皹を刻み、窓をガラスの塵へと変えた。寸前で必殺の一撃に気づき、体を液状化させて回避しなければ、すべてが終わっていただろう。

その圧倒的な力を受けた刹那、セレアは閃いた。こんな力を持つ者がたかだか精霊一人の魔力で呼び出せるはずがない。そして、何より......

「......その顔、思い出した。タニカワが担当するサークルに入っている大人しい大等学生の顔じゃ。実際話したことはなくて、名前すら知らんがな。さらに、そのコートはとある解剖医が加工した特別製。その攻撃のいなしかたはとある国の元国王がやってた護身術。全てチグハグなんじゃよ」

「......つづけて」

とどめを刺そうとしていた妖鬼が手を止める。セレアは背中を壁にめり込ませたまま、話続ける。

「極めつけはその態度じゃ。百歩譲ってその医師から数日間に渡る生体手術を受けて尋常ならざる肉体と最高級の防弾・防魔コートを手にして、時空を渡りカルマポリスを救ったと仮定しよう。じゃが、そんな奴が今までの大混乱を放置しておくと思うか? それに、そもそもそんな強大な存在を一朝一夕で召喚できるはずがなかろう?」

「旅から戻ってきたのが今日だったとしたら? 時空跳躍で弱っていてそんなときに召喚されたのだとしたら?」

「今日はありえないんじゃよ。昨日、普通の人として存在するそなたを見つけたからな。そう、まるでそなたはわらわの記憶をツギハギして作り出した妄想の産物のようじゃ。そして、そんなものは現実に存在するはずがない。それが存在するということは......」

「合格よ。よく気づいたわね」

セレアは悪夢から目覚めた子供のように飛び起きた。首に添えられた手の持ち主を投げ飛ばして距離をとる。相手はテーブルクロスを巻き込みながら木製の長机の上を転がっていき、しまいには床に落下した。

玉座も妖鬼も消えている。ここは石造りの砦の一室。どうやら会議室か食堂か何かのようだ。

「ば、ばかな! あの幻覚を破ったというのか!」

「ああ。何のことはない。授業で教わった証明問題の解き方のひとつにこんなのがあったのじゃ。答えが『こうである』と仮定、代入してそれが成りたつか成り立たないかをチェックする。単純な話じゃよ」

机のしたから白髪の精霊が這い出てきた。端正な顔つきが苦痛で歪む。額を押さえた手には血が滲んでいる。

「あら、念のため魔法を解いてあげたけど、必要なかったみたいね」

二人の視線の先にはセレアを追ってきた水の精霊ウォリスの姿があった。

その後、セレアとウォリスの二人によって虚空の精霊長レイは鎮圧された。これで精霊たちによるカルマポリスへの逆襲は一応の解決をみる。レイをはじめとするテロに参加していた精霊たちはウォリスによって精霊の都へと送り届けられ、セレアはタニカワ教授から本気で怒られてへこむのであった。

だがセレアは知らない。セレアがレイを殴り倒したのは幻覚世界での出来事であったこと、目が覚めたと錯覚させることこそがレイの真の力であったことを。ウォリスが魔法を解いたからこそ目覚めたのであって、決して自分の力で打ち破ったわけではないことを。